近日,我校物理学院赵钊博士与中国科学院半导体研究所王丽丽研究员团队合作在新型超材料应用领域取得系列综述性成果。相关成果相继发表在国际知名期刊《Applied Physics Reviews》和《Advanced Science》上。

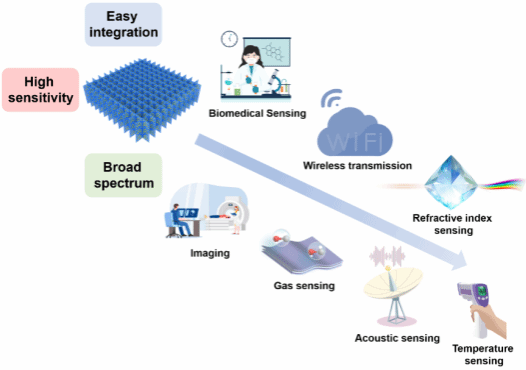

超材料是一种在过去十年兴起并飞速发展的具有独特性质的人造材料,其潜在应用未来可能会在通信、传感、医疗等多个领域带来革命性改变。基于超材料的传感器可以使新一代智能传感器实现高灵敏度、低检测限、宽检测范围,并使其易于系统集成,还能够提供传统传感器所缺乏的抗干扰和隐形传感等优势,这些性能增强和新功能对新一代智能传感器领域的发展具有重要意义。超材料传感器目前已经在生物医学、气体传感器等诸多领域实现应用(图1)。

图1. 超材料传感器的优势与应用

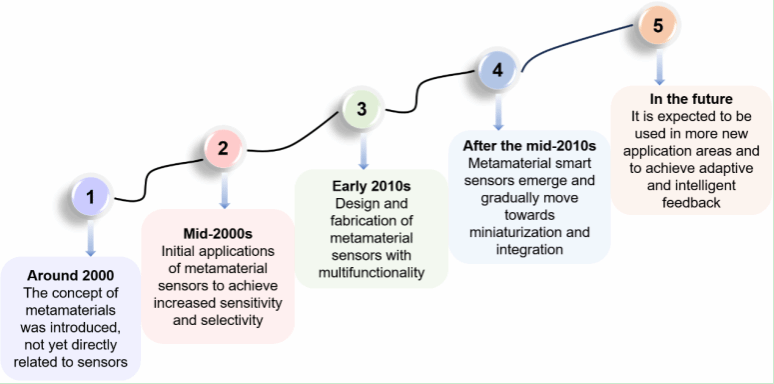

综述系统地梳理了超材料在传感器领域应用的最新研究动态(见图2)。文中深入探讨了超材料在开发新型高性能传感器时所具备的独特优势,着重强调了其在显著降低检测极限、大幅提升灵敏度以及有效拓展检测范围等方面所做出的积极贡献。以超材料为基础开发的高性能传感器,巧妙地利用了超材料与各类生物分子指纹区域紧密相关的太赫兹光谱带,从而实现了对痕量生物分子的高灵敏度精准检测;凭借超材料固有的结构特性,成功地在传感器的紧凑性与高灵敏度之间达成了有效平衡,为其在大规模系统中的集成应用奠定了坚实基础。通过对当前基于超材料的传感器性能增强机制的细致分析,进一步探讨了基于超材料的传感器在未来广阔的应用前景。

图2. 超材料传感器的发展历史

双方合作的成果以“Metamaterials for High-performance Smart Sensors”和Design and Development of Metasurface Materials for Enhancing Photodetector Properties”为题,分别发表于应用物理领域旗舰期刊《Applied Physics Reviews》和国际著名综合性期刊《Advanced Science》。两项成果的第一作者为我校博士毕业生、中国科学院半导体研究所关壬铨博士,通讯作者为我校物理学院赵钊博士、中国科学院半导体研究所王丽丽研究员和娄正研究员。该研究得到了国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会和吉林省科技发展计划等项目的支持。

高水平成果的合作产出,与东北师范大学和中国科学院半导体研究所的长期合作密切相关。2017年双方联合创办“黄昆班”,在物理学院面向物理学、电子信息科学与技术和材料物理等相关专业招生,探索校所合作,共同培养高层次半导体材料与器件方向优秀后备人才的新模式。“黄昆班”学生可参加双方联合举办的学术和实践活动,优秀学生可获得“黄昆奖学金”,并优先推免至中国科学院半导体研究所攻读研究生。本着“优势互补、合作共赢”的理念,这个校所合作平台极大地促进了我校师生与中国科学院半导体研究所学者的深度交流与合作,一体化推进高水平科研与高质量人才培养。

相关文章链接:

https://doi.org/10.1063/5.0232606

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202402530