近日,我校化学学院朱广山教授团队在海水提铀领域取得重要突破。该团队提供了一种有效的策略来构建分子印迹多孔框架材料,以满足直接从海水中捕获铀酰离子的需求。该工作为开发快速、高容量的海水提铀材料提供了新思路。相关成果以“High-capacity uranium extraction from seawater through constructing synergistic multiple dynamic bonds” 为题,发表在国际著名期刊《Nature Water》上。

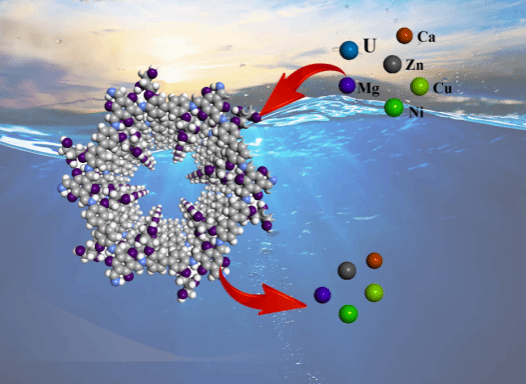

海水中含有最大的铀资源储量,约为45亿吨,这一潜在的巨大资源有望支撑数千年的核能生产。然而,海洋中铀的浓度极低(约3.3ppb),且与大量干扰离子共存。过去几十年,已有多种方法被开发用于从海水中提取铀,包括:电催化还原、光催化还原和吸附等。在这些方法中,吸附法因其操作简单、能耗低,成为工业化提取海水中铀的最有前景路线。然而,目前的吸附剂通过配位键提取铀酰离子(UO22+),在容量、选择性和工作时间等方面都未能达到实际应用的要求。针对上述关键科学问题,朱广山教授团队选择了三甲酸苯作为[UO2(CO3)3]4−阴离子的模板,合成了两种具有相同hcb拓扑结构、丰富羟基基团和不同孔径的分子印迹多孔框架材料。在纳米尺度的限制空间内,形成特异性的三碳酸铀酰根阴离子纳米通道。

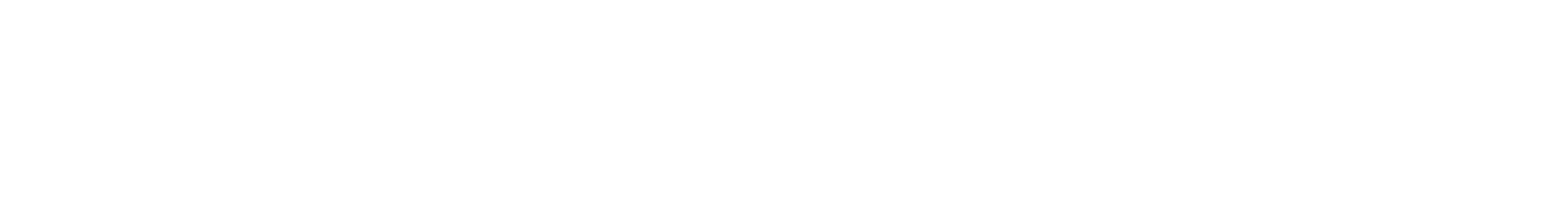

图1 海水提铀示意图

该纳米通道表现出高铀提取能力,在400分钟内去除率> 99.99%(初始浓度为5 ppm,温度为298 K,pH = 8–9)。值得注意的是,七天内从天然海水中获得了23.66 mg g-1的铀吸附量,超过传统偕胺肟基吸附剂350%。理论计算表明在1.2 nm大小的框架空腔中,NH4+阳离子与羟基基团通过多重静电和氢键相互作用选择性地结合三碳酸铀酰离子。

图2 材料的设计策略

该成果的第一作者为我校化学学院博士研究生导师元野教授和博士研究生曹豆豆;通讯作者为我校化学学院朱广山教授。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目和优秀青年项目的支持。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s44221-024-00346-y